Erfahren in unserem Ratgeber, wie Sie Milchfieber bei Ihren Kühen vermeiden können

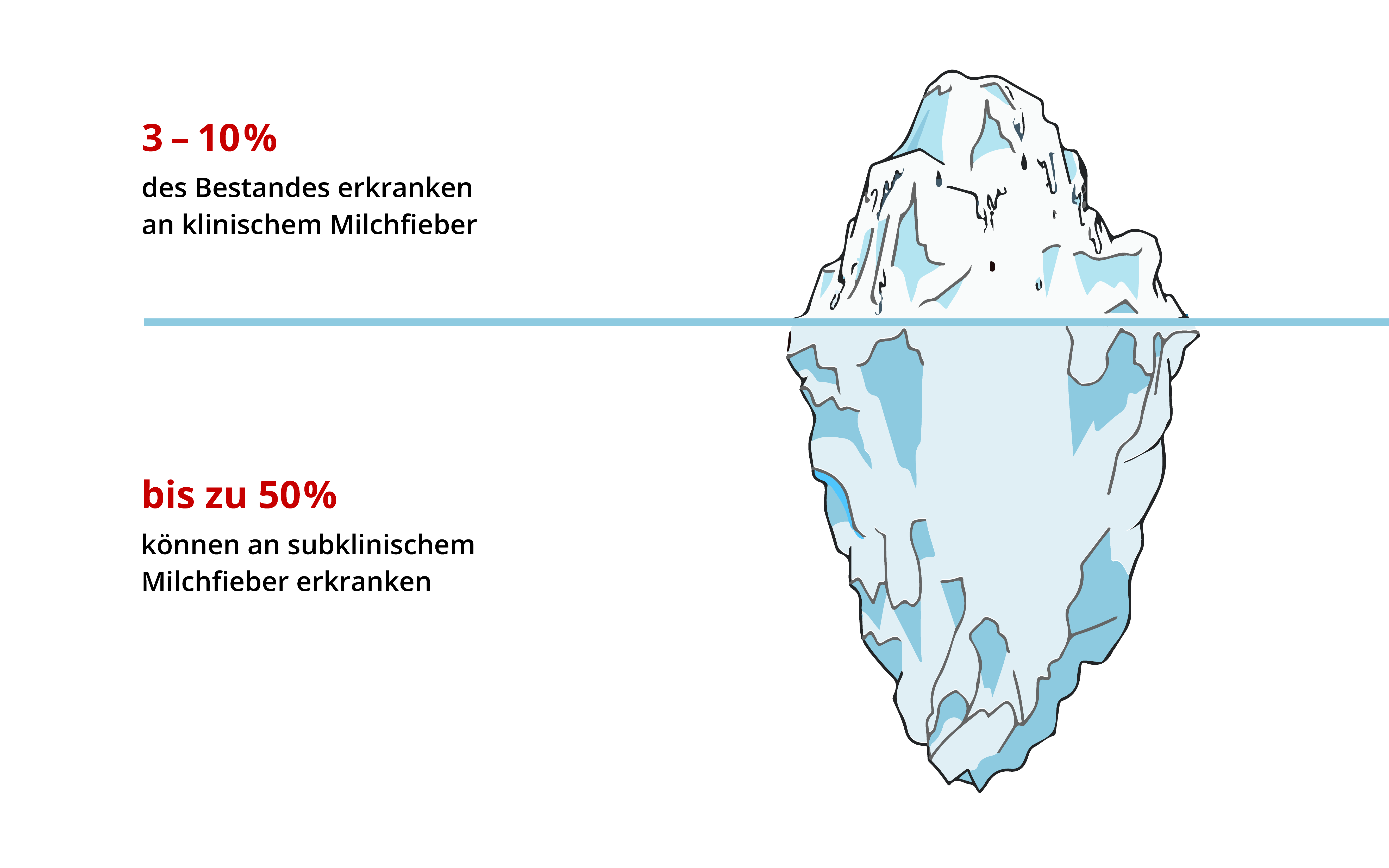

Milchfieber, Gebärparese, Hypokalzämie - alle drei Begriffe beschreiben das gleiche Krankheitsbild. Es handelt sich um eine der wichtigsten Stoffwechselentgleisungen der Milchkuh im geburtsnahen Zeitraum (1), die durch einen relativen Mangel an Kalzium und Phosphor verursacht wird. Neben dem klinischen Milchfieber, bei dem die Kühe festliegen, gibt es auch noch das subklinische Milchfieber, welches weitaus häufiger vorkommt. Insgesamt leiden nur ca. 3-10 % der Tiere an klinischem Milchfieber (2), aber bis zu 50 % einer Herde an subklinischem Milchfieber (2, 4). Da letzteres meist nicht sofort als solches zu erkennen ist, führt es unerkannt zu Leistungseinbußen und zu einer oft erfolglosen Suche nach den Gründen dafür.

Im Folgenden wird erklärt, welche Symptome Milchfieber aufweist, wie Sie es erkennen und das Problem beheben können.

Milchfieber bei Kühen sorgt für Leistungseinbußen

Trotz unzähliger Neuerungen und Verbesserungen in der modernen Landwirtschaft gehört Milchfieber beim Rind immer noch zu den häufigsten Ursachen für Leistungseinbußen in der Herde (2;4).

Ein übersehenes klinisches Milchfieber ist lebensbedrohlich und, wie auch das subklinische Milchfieber, Auslöser und Verstärker zahlreicher Folgeerkrankungen, da auch das Immunsystem Kalzium benötigt. Kühe mit Kalziummangel leiden häufiger an Mastitis, Nachgeburtsverhalten oder Gebärmutterentzündungen (bis zu achtmal häufiger! (2)) und geben deutlich weniger Milch (4; 6).

Natürlich ist das nicht nur eine Belastung für das betroffene Tier, sondern seine Behandlung, die Folgeerkrankungen und die Begleiterscheinungen führen schnell zu hohen wirtschaftlichen Verlusten, sowohl direkt durch Kosten für den Tierarzt als auch indirekt über verlängerte Zwischenkalbezeiten und geringere Milchleistungen. Pro klinischem Milchfieber kann mit Kosten von ca. 250 € gerechnet werden. Subklinisches Milchfieber kostet Sie als Landwirt etwa 110 € pro Fall. Zu beachten ist, dass die subklinische Hypokalzämie sehr viel häufiger vorkommt als die klinische Hypokalzämie (5-10 % klinische, aber bis zu 40-50 % subklinische Fälle!). Somit sind hier auch die gesamtwirtschaftlichen Folgen bis zu viermal höher. Während die offensichtlichen Kosten für die jährlichen klinischen Fälle (ca. 5 %) in einer Herde mit 100 Kühen dann rechnerisch bei 5 x 250 € = 1250 € liegen, können die Verluste durch die subklinischen Fälle (ca. 40 %) mit 40 x 110 € = 4400 € kalkuliert werden!

Was ist Milchfieber?

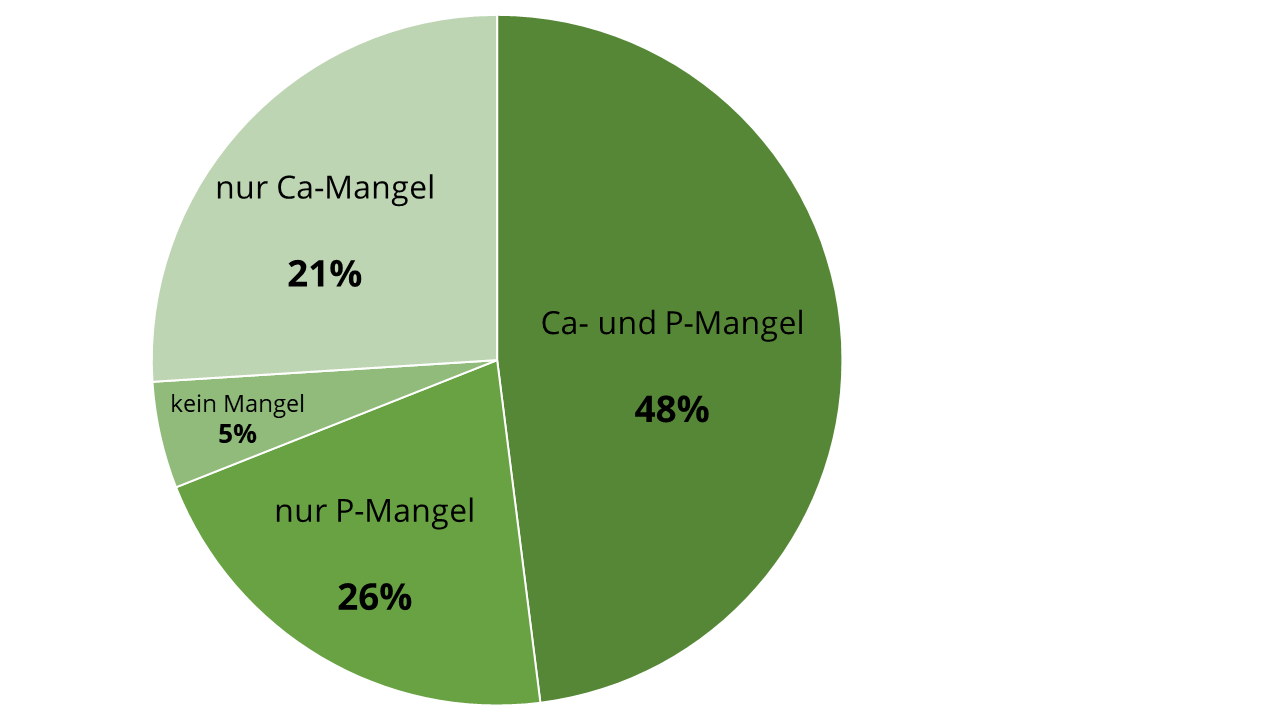

Das Milchfieber ist eine Stoffwechselstörung, bei der dem Organismus der Kuh zu wenig Kalzium zur Verfügung steht. Ein meist gleichzeitig auftretender Phosphormangel verstärkt das Problem noch. Doch wie kommt es dazu?

Abbildung: nach Abele und Wolf 2000

Das Problem mit dem Kalzium

Das klassische Milchfieber tritt um den Zeitraum des Abkalbens auf. Hier erfahren Sie, was die Ursache für Milchfieber sein kann.

Der Kalzium-Stoffwechsel der Milchkuh muss nach der Geburt abrupt vom Niedrig- in den Hochleistungsmodus umstellen. Grund hierfür ist, dass beim Eintritt in die Laktation der tägliche Bedarf der Kuh an Kalzium schlagartig enorm ansteigt. Die trächtige Kuh hat nur einen Kalzium-Bedarf von ca. 5-10 g/Tag für das Kalb, pro Liter Milch werden dagegen 2,3 g Kalzium benötigt. Bei einer Einstiegsleistung von 20 Litern verbraucht die Kuh nun plötzlich 46 g Kalzium allein für die Milchproduktion. Die Menge an Kalzium, die dem Organismus des Tieres aus dem Futter zur Verfügung steht, reicht jetzt nicht mehr aus, um diesen gesteigerten Bedarf zu decken. Die vermehrte Aufnahme von Kalzium über den Magen-Darm-Trakt muss erst langsam anlaufen, was häufig durch eine verringerte Futteraufnahme nach der Kalbung zusätzlich erschwert wird. Die Kuh muss also ihre körpereigenen Mineralien-Reserven aus den Knochen mobilisieren. Diese Mobilisationsvorgänge in Gang zu setzen, benötigt jedoch ebenfalls Zeit und je älter die Kuh, desto länger dauert die Umstellung in der Regel. Der Kalziumgehalt im Blut sinkt daher schnell ab und es entsteht eine mehr oder weniger schwere Hypokalzämie, also ein zu niedriger Kalziumspiegel im Blut.

Welche Rolle spielt der Phosphor?

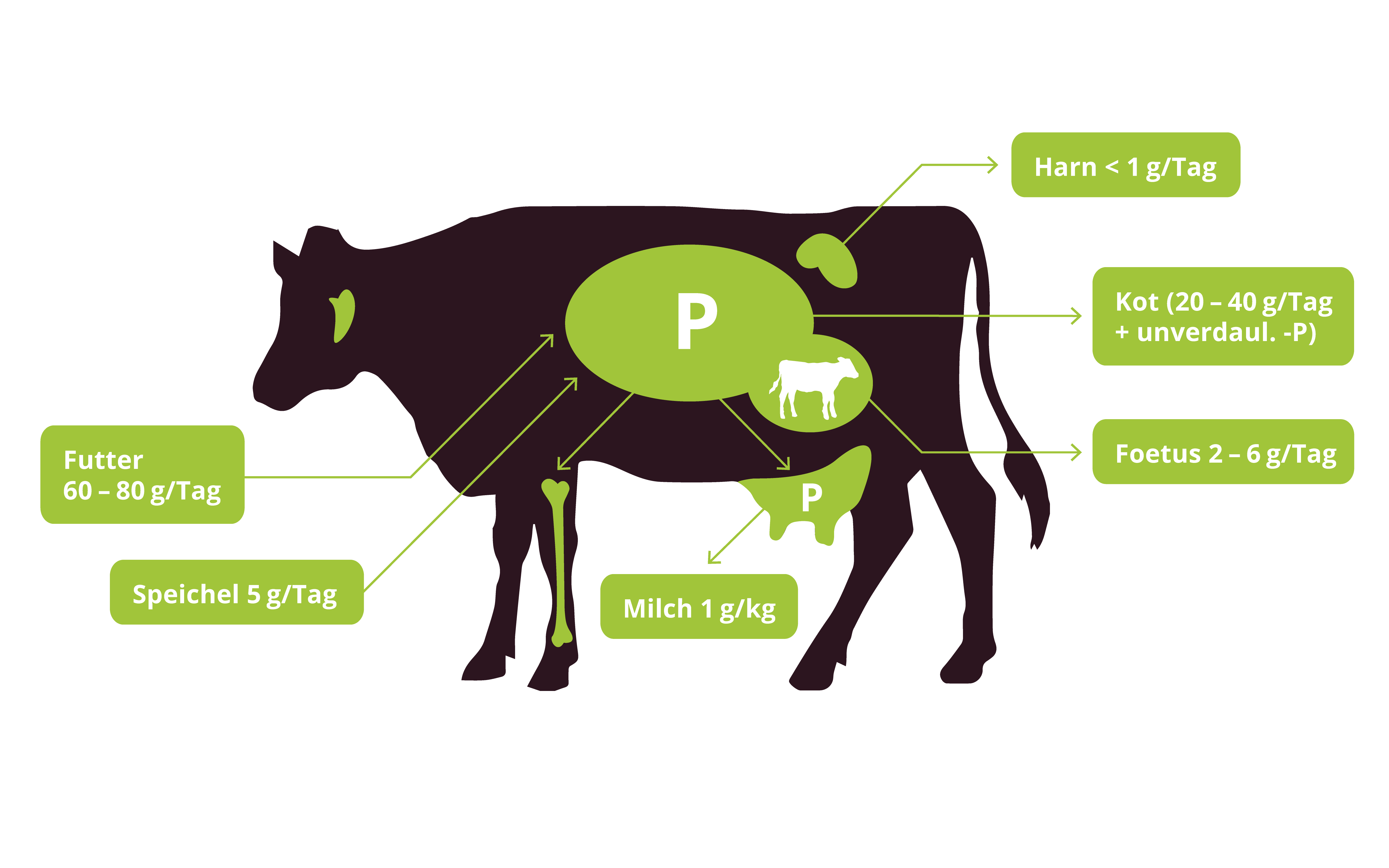

Neben Kalzium ist auch Phosphor ein wichtiges Mineral im Stoffwechsel der Milchkuh. Phosphor übernimmt im Organismus vielfältige Funktionen. Als Phosphat ist es nicht nur integraler Bestandteil des Grundgerüsts der DNA, sondern auch das wichtigste chemische Puffersystem innerhalb von Körperzellen, sowie Teil der zentralen Energiewährung des Körpers, des ATPs. Zudem bildet Phosphor zusammen mit Kalzium als Kalziumphosphat die Grundsubstanz von Knochen und anderen Hartgeweben. Auch die Mikroben im Pansen sind auf eine ausreichende Versorgung mit Phosphor angewiesen.

Der Phosphatstoffwechsel ist dabei eng verbunden mit dem Kalziumhaushalt. Kalzium und Phosphor beeinflussen sich gegenseitig hinsichtlich ihrer Konzentration im Blut und der Aufnahme über den Dünndarm. Ein hoher Kalziumüberschuss hemmt die Phosphoraufnahme und umgekehrt.

Merke: Das gilt nicht für die Trockensteher! Diese bekommen weniger Kalzium, hier sollte ein Verhältnis von (0,7) 1,1-1,3:1 angestrebt werden.

Entscheidend für eine optimale Versorgung der laktierenden Kühe ist daher ein ausgewogenes Kalzium-Phosphor-Verhältnis in der Ration, welches etwa 1:1 bis 2:1 betragen sollte.

Um den Zeitpunkt der Geburt muss vom Organismus nun neben dem Kalzium- auch der Phosphatstoffwechsel hochgefahren werden. Zusätzliche Verluste vor der Geburt durch den Verbrauch von Phosphor für den Stoffwechsel und Knochenaufbau des Fötus, sowie nach der Geburt für die Milchproduktion, erhöhen den Phosphorverbrauch. Gerade bei einer sehr hohen initialen Milchleistung kann dabei der Phosphatverlust bei Laktationsbeginn beträchtlich sein und zu einer Hypophosphatämie führen. Dieser akute Mangel an Phosphor im Blut kann dann nicht mehr allein über das Futter ausgeglichen werden. Die Kühe stehen hier vor dem gleichen Problem wie bei Ihrem Kalziumhaushalt, weshalb auch hier der Prophylaxe eine große Bedeutung zukommt. Aufgrund der engen Verbindung der beiden Mengenelemente ist daher eine kombinierte Kalzium- und Phosphorprophylaxe empfehlenswert.

Was sind Symptome von Milchfieber?

Klassisch tritt das Milchfieber bei Hochleistungstieren ab der dritten Laktation (5) und kurz nach der Geburt auf. Damit klar wird, wie sich aus einem Mangel an Kalzium das typische Krankheitsbild der festliegenden Kuh entwickelt, ist es wichtig, zu verstehen, welche Funktionen das Kalzium im Organismus deiner Tiere hat. Kalzium wird vorrangig für das Nervensystem, für ein leistungsfähiges Immunsystem und die Kontraktion von Muskeln benötigt. Liegt ein Mangel vor, funktionieren die Muskeln folglich nicht mehr ordnungsgemäß und das klinische Milchfieber setzt ein.

Die klinische Krankheit verläuft normalerweise in drei Phasen:

Phase 1: Die Kuh ist unruhig, zeigt Muskelzuckungen, steht nur noch unsicher auf den Beinen und die Koordination der Bewegungen lässt nach.

Phase 2: In der Folge verbringt sie mehr und mehr Zeit im Liegen. Die Kuh steht nicht mehr auf: Die Kuh liegt fest. Meist liegen sie mit eingeschlagenem Kopf in Brustlage und haben sowohl eine kalte Körperoberfläche als auch kalte Ohren bei einer normalen bis niedrigen Körpertemperatur. Spätestens jetzt sollten Sie einen Tierarzt rufen, der die Kuh mit einer Kalzium- und Phosphorinfusion versorgt!

Phase 3: Die Kühe liegen in der Seitenlage fest, zucken unkontrolliert oder zeigen gar keine Reaktionen mehr. Hier muss sofort tierärztliche Hilfe angefordert werden, um das Leben der Kuh zu retten! Denn da das Herz fast vollständig aus Muskulatur besteht, ist es für sein beständiges Schlagen ebenfalls auf eine ausreichende Kalziumzufuhr angewiesen. Kommt es zu einer länger andauernden drastischen Kalziumunterversorgung, führt dies zu einer Unterversorgung des Herzmuskels und damit zum Herzstillstand.

Das subklinische Milchfieber ist schwieriger zu erkennen

Während das klinische Milchfieber noch leicht zu diagnostizieren ist, ist das subklinische Milchfieber schwieriger zu erkennen. Es zeigt sich nur unterschwellig, wenn die frisch abgekalbten Kühe ohne erkennbare Ursache insgesamt etwas matter wirken, weniger fressen und die Milchleistung hinter den Erwartungen zurückbleibt. Beachten Sie, dass das subklinische (wie auch das klinische) Milchfieber sich aufgrund der Symptome leicht mit einer klinischen Ketose verwechseln lässt. Um eine Ketose auszuschließen, können Sie auch mit Hilfe von Ketosetests den Urin der Kühe selbst auf Ketonkörper testen. Um eine sichere Diagnose, auch zur Schwere des Milchfiebers, feststellen zu können, sollte eine Blutprobe entnommen und diese im Labor ausgewertet werden. So können gezielte und effektive Maßnahmen gegen die jeweilige Erkrankung ergriffen werden.

Milchfieber vorbeugen: so kann es gelingen

Das Milchfieber ist allgegenwärtig und kann wie schon erwähnt, hohe gesundheitliche und finanzielle Schäden verursachen. Bei besonders gefährdeten Tieren sollte schon im Voraus eine ideale Versorgung mit Kalzium und Phosphor sichergestellt werden.

Die Fütterung von Trockenstehern - ein Schlüsselfaktor

Um eine bestmögliche Futteraufnahme und Nährstoffversorgung bei einsetzender Milchleistung nach der Kalbung zu erreichen, müssen trockenstehende Kühe mit einer gezielten Fütterung vorbereitet werden. Diese Rationen sollten nicht zu energiereich sein, um eine Überkonditionierung der Kühe zu verhindern (optimaler BCS 3,25 - 3,75), da dies den Maßnahmen zur Prophylaxe entgegenwirkt und ein Festliegen der Kuh begünstigen kann. Daraus ergibt sich automatisch, dass Trockensteher und laktierende Milchkühe immer getrennt voneinander und mit einer auf die jeweilige Gruppe abgestimmten Ration gefüttert werden müssen.

Die wichtigste Maßnahme: Kalziumarme Fütterung von Trockenstehern

Die Fütterung trockenstehender Kühe sollte außerdem darauf abzielen, den Stoffwechsel möglichst gut auf die notwendige starke Erhöhung der Mobilisation von Kalzium aus dem Stoffwechsel vorzubereiten. Darauf muss der Organismus allerdings trainiert werden und genau dafür solltest du die Trockenstehzeit nutzen. Enthält die Ration nämlich dauerhaft viel Kalzium, oder wird die Menge an Kalzium sogar extra erhöht, sieht der Körper keine Notwendigkeit, sich darauf vorzubereiten, seine Reserven anzugreifen, da ja beständig mehr als genug Kalzium verfügbar ist. Mit Einsetzen der Laktation und dem sprunghaften Anstieg des Bedarfs reicht dann das aus der Nahrung verfügbare Kalzium allerdings bei weitem nicht mehr aus. Bei einer restriktiven Kalziumfütterung in der Vorbereitung kannst du jedoch den Organismus deiner Kühe darauf trainieren, Kalzium aus dem Skelett zu mobilisieren und sie können somit den plötzlich massiv erhöhten Bedarf nach der Kalbung leichter decken.

Eine kalziumarme Fütterung zielt darauf ab, den Organismus deiner Kühe darauf zu trainieren, die Resorption von Kalzium aus dem Darm und Mobilisation aus dem Knochen zu erhöhen, sowie die Ausscheidung über den Harn zu verringern.

Positiv wirkt sich zudem eine magnesiumreiche Fütterung in der Trockenstehperiode aus. Magnesium ist indirekt am Kalziumstoffwechsel beteiligt und fördert die Freisetzung von Kalzium aus Gewebe und auch die Aufnahme aus dem Darm.

Der Extra-Schub für den Laktationsstart

Direkt vor der Kalbung (maximal 24h vorher beginnend) sollten Sie die direkte Verfügbarkeit von Kalzium durch eine orale Kalziumgabe oder durch das Spritzen von Kalzium unter die Haut erhöhen, um einem akuten Mangelzustand bestmöglich vorzubeugen. Besonders dann, wenn sich schon erste Anzeichen eines Milchfiebers bemerkbar machen, sollten Sie darauf achten, dass die Versorgung schnell und gleichzeitig langanhaltend ist. Das zusätzliche Spritzen von Vitamin D, eine knappe Woche vor der Geburt, erhöht die Verfügbarkeit noch weiter.

Quellen:

1 Mulligan et al.: Production diseases of the transition cow: Milk fever and subclinical hypocalcaemia. Irish Vet. J. 2006 (59):697-702.

2 Houe et al.: Milk fever and subclinical hypocalcaemia. An evaluation of parameters on incidence risk, diagnosis, risk factors and biological effects as input for a decision support system for disease control. Acta vet scand. 2001 (42): 1-29.

3 DeGaris et al.: Milk fever in dairy cows: A review of pathophysiology and control principles. The Vet. J. 2009 (176):58-69.

4 Oetzel: Oral Kalzium supplementation in peripartum dairy cows. Vet Clin Food Anim 2013 (29):447-455.

5 Reinhardt et al.: Prevalence of subclinical hypocalcemia in dairy herds. The Vet. J. 2011 (188):122-124.

6 Chapinal et al.: The association of serum metabolites in the transition period with milk production and early-lactation reproductive performance. J. Dairy Sci. 2012 (95):1301-1309.