Ketose beim Rind - schädlich, aber mit den richtigen Tipps einfach zu vermeiden

Trotz selbst hergestellten Futters in bester Qualität und einer guten Milchqualität kann es zu einem Abfall der Milchmenge kommen. Es könnte sein, dass die Tiere in der Herde unter einer klinischen (sichtbaren) oder einer subklinischen Ketose leiden. Dieses Problem ist zeitaufwendig und teuer, darum sollte es gar nicht dazu kommen.

Mit einer cleveren Überwachung und der Unterstützung der Tiere können Sie dies vermeiden.

Was ist Ketose?

Die Ketose ist eine der häufigsten Stoffwechselentgleisungen von Milchkühen und tritt dann auf, wenn der Energiebedarf die Energieaufnahme längere Zeit übersteigt. Ganz besonders anfällig sind Kühe in der Transition-Phase (2), also dem Zeitraum mit dem höchsten Energiedefizit und dem am schnellsten ansteigenden Glukosebedarf (die Glukose wird zur Energie- und zur Milchgewinnung benötigt). Wobei bis zu ca. 40 % einer Herde, inklusive der Erstkalbenden/Färsen, von einer klinischen oder subklinischen Ketose betroffen sein können (1).

Doch auch andere Ursachen, die zur Folge haben, dass die Futteraufnahme zurückgeht, können eine Ketose nach sich ziehen.

Warum entsteht die Ketose bei der Milchkuh?

Um den enormen Energieverbrauch durch die stark ansteigende Milchleistung in den ersten Tagen, sowie in der beginnenden Hochleistungsphase in den ersten Wochen nach der Geburt zu stemmen, braucht der Organismus der Milchkuh sehr große Mengen an Energie. Idealerweise über eine energiedichte, wiederkäuergerechte Ration. Daraus stellt die Leber für die Milchbildung wichtige Glukose her.

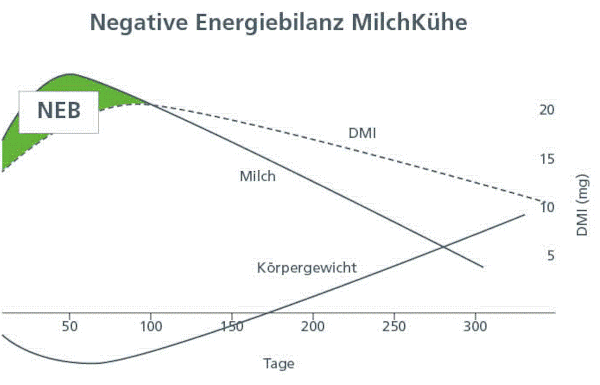

Abbildung 1: Schematische Darstellung der negativen Energiebilanz bei Milchkühen im ersten Drittel der Laktation. Durch die unzureichende Futteraufnahme bei erhöhtem Energiebedarf der modernen Milchkuh ist die Kuh in einem Netto-Energie-Defizit.

Der Energiebedarf nimmt in den letzten 2-3 Wochen vor der Geburt deutlich ab und damit geht oftmals auch die Futteraufnahme (3) erst einmal zurück. Nach der Geburt steigt die Futteraufnahme nur langsam wieder an, während die Milchproduktion schlagartig einsetzt: Es entsteht ein Energie- und damit ein Glukosedefizit, das bis zu mehreren Wochen anhalten kann.

Um dieses Glukosedefizit zu kompensieren, nutzt der Stoffwechsel der Kuh aufgrund der fehlenden Futterenergie die gespeicherten Energiereserven im Körperfett. Dieser Vorgang heißt Lipomobilisation. Darunter versteht man das verwertbar machen des eingelagerten Körperfetts zur Energiegewinnung und somit besonders für die Milchbildung zur Glukosegewinnung. Dabei handelt es sich erstmal um einen physiologischen Vorgang. Doch aufgrund der enorm hohen Milchleistungen heutiger Kühe übersteigt der Bedarf an Glukose, den die Kuh aus der Lipomobilisation in diesem physiologischen Prozess gewinnen kann, den Bedarf oftmals um ein Vielfaches – es entsteht eine Ketose (4).

Wie funktioniert Ketose im Detail?

Im Folgenden wird im Detail erklärt, wie Ketose funktioniert.

Ketose ist eine Stoffwechselentgleisung, die bei einem Mangel an Energie, beziehungsweise Glukose entsteht.

Die Ketose ist definitionsmäßig eine erhöhte Konzentration von Ketonkörpern im Blut, Milch und Harn, welche zur Diagnostik gemessen werden. Dies steht in Verbindung mit einer erhöhten Konzentration von freien Fettsäuren im Blut durch die Lipomobilisation und mit einem niedrigen Blutglukosespiegel als Ausdruck für den Energiemangel (5).

Wie genau entsteht die Ketose und was hat die Fettleber damit zu tun?

Die Ketose-Entstehung ist eine komplexe physiologische Angelegenheit, deshalb gibt es hier einige Physiologie-Grundlagen:

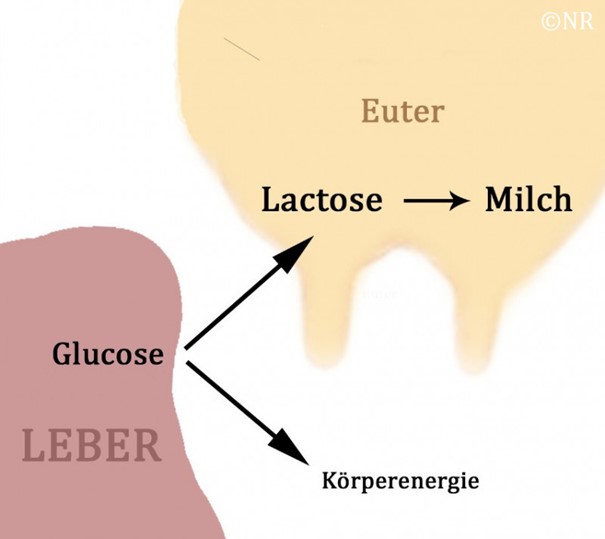

Glukose ist die primäre Energiewährung des Körpers, z.B. benötigt das Gehirn gerade Glukose als Brennstoff. Dabei wird ein weiteres Hormon bei fast allen Zellen benötigt: Insulin. Nur mit Hilfe von Insulin kann die Glukose in die einzelnen Zellen gelangen, um dort verwertet zu werden. Außerdem ist Glukose unerlässlich für Bildung von Lactose (Milchzucker). Das Euter ist das einzige Organ, das unabhängig von Insulin ist und deswegen immer mit Glukose bevorzugt wird. Während wir Menschen die Glukose in Form von Zucker direkt über die Nahrung zu uns nehmen, muss die Kuh so gut wie ihren gesamten Glukosebedarf selbst herstellen. Dies geschieht in der Leber. (6)

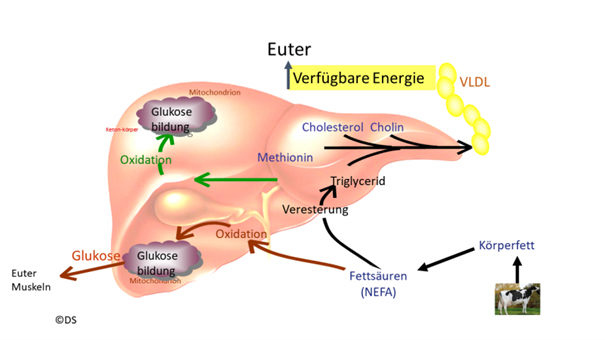

Abbildung 2: Die in der Leber hergestellte Glukose ist die "Energiewährung" des Körpers und außerdem zur Herstellung von Milchzucker (Laktose) unerlässlich.

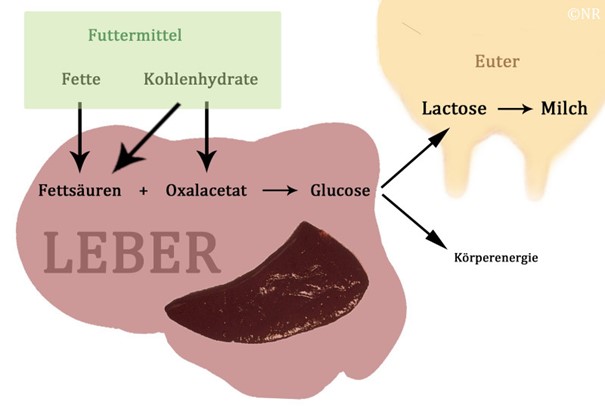

Zusammenfassend werden aus den Aminosäuren, Kohlehydraten und Fetten in der Nahrung (kurzkettige) Fettsäuren und essenzielles Oxalacetat aus den Kohlenhydraten gewonnen. Ist beides im richtigen Verhältnis in der Leber vorhanden, kann diese damit Glukose produzieren (Abb. 3).

Abbildung 3: Aus den Futterbestandteilen werden Fettsäuren und Oxalacetat. Aus diesen Bausteinen wird durch den Vorgang der Gluconeogenese (= Glucoseneubildung) in der Leber dann die Glukose.

Für diesen Vorgang wird neben den einzelnen Substraten auch Energie gebraucht. Kann der Bedarf nicht aus der Nahrung gedeckt werden, mobilisiert die Kuh ihre Rücklagen in Form von Körperfett. Der limitierende Faktor ist dabei das Oxalacetat, welches nur in begrenzter Menge vorliegt.

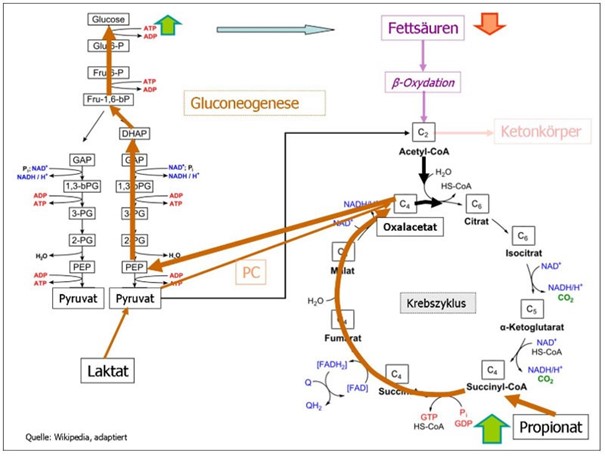

Abbildung 4: Darstellung der Glukosebildung (Gluconeogese) und deren Zusammenhang mit dem Fettsäureabbau im Krebszyklus

Die Fette aus den angelegten Körperfettdepots sind sogenannte Triglyceride. Diese bestehen aus drei Fettsäureanteile, welche an Glycerin gebunden sind. Triglyceride können nicht direkt als Energie genutzt werden. Zunächst müssen diese in Glycerin und freie Fettsäuren gespalten werden. Beides wird dann in die Leber transportiert und dort entweder:

1) an Oxalacetat gebunden und im Krebszyklus, in die Glukosegewinnung eingeschleust oder

2) freie Fettsäuren werden mittels VLDL (very low density lipoproteins) aus der Leber transportiert und können z.B. im Euter in Milchfett eingebaut werden. aber

3) bei Mangel an Oxalacetan bilden sich aus den abgebauten Fettsäuren Ketonkörper.

Abbildung 5: Alternativ kann bei mangelnder Futteraufnahme Körperfett verwendet werden, um Glukose herzustellen.

Oxalacetat steht allerdings nur in begrenzter Menge zur Verfügung. Somit ist die Verarbeitung von Fettsäuren mit Oxalacetat limitiert. Bei frisch abgekalbten Kühen ist auch die Fähigkeit zum Abtransport der Triglyceride begrenzt (2), da oftmals wichtige Bestandteile wie Cholinchlorid oder Methionin für die anfallenden Mengen nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. Stauen diese sich in der Leber an kommt es zum Verfetten (3).

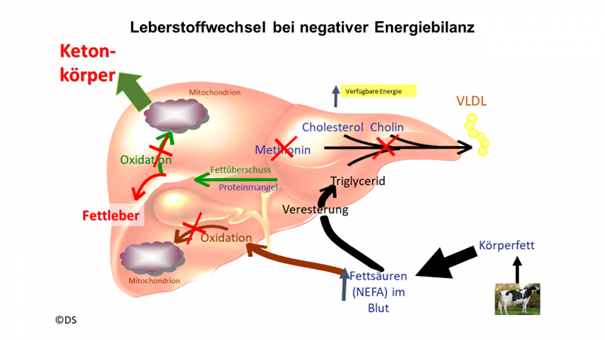

Um dem entgegenzuwirken und trotzdem Brennstoff zu erzeugen, werden die Fettsäuren zu Ketonkörpern umgewandelt. In geringen Mengen fallen dabei Azetoazetat und Azeton an. Den größten Anteil der hier gewonnenen Ketonkörper stellt jedoch das Beta-Hydroxybutyrat (BHB).

Dieser Vorgang ist in einem gewissen Maße erstmal physiologisch. Ersatzweise können diese Ketonkörper von anderen Organen, besonders den Muskeln als Brennstoff, verwendet werden. Ketonkörper können aber nicht vom Gehirn genutzt werden, was für das klinische Bild entscheidend ist (5).

Bei einer Kuh in der Frühlaktation mit entsprechendem Energiedefizit wird jedoch so viel Körperfett mobilisiert, dass die Produktion von Fettsäuren und dann Ketonkörpern den Bedarf um ein Vielfaches übersteigt. Die Ketonkörper können nicht ausreichend genutzt werden und reichern sich im Blut an (Abb 5 und 6). Es kommt zu einer Ketose.

Abbildung 6: Sind die eigentlich geplanten Stoffwechselwege überlastet, schlagen die überschüssigen Fettsäuren andere Wege ein: Eine Ketose entsteht.

Fettleber in Verbindung mit Ketose – was passiert?

Da die Leber das zentrale Stoffwechselorgan der Kühe ist, ist diese besonders belastet. In Zeiten der Frühlaktation wird sie jedoch durch die Stoffwechselumstellung besonders stark beansprucht und ist entsprechend anfällig.

Die im Energiedefizit mobilisierten Fette können nicht in gleichem Maße verwertet und abtransportiert werden, wie sie bei einer Ketose in die Leber geschwemmt werden. Es kommt zu einem Fettstau. Die Fette werden in der Leber eingelagert und es entsteht eine Fettleber (Abb. 5).

Ist die Leber überlastet oder verfettet, sind die Kühe auch anfälliger für andere Krankheiten!

Wichtig ist es daher, die Leber gerade in dieser Zeit zu schützen und Schäden vorzubeugen

Wie erkennen Sie als Landwirt eine Ketose bei Ihrer Kuh?

Von typischen klinischen Symptomen spricht man bei:

- Fressunlust, beginnend mit Kraftfutterverweigerung

- Nachlassender Milchleistung

- Dicker und dunkler werdendem Kot

- Azetongeruch von Atemluft, Urin und Milch (nicht jeder Mensch kann das riechen!)

Im späteren Verlauf kann es durch die steigenden Azetoazcetat- und Azetonkonzentrationen in schweren Fällen auch zu zentralnervösen Symptomen kommen:

- Schwankender Gang

- Geistesabwesendes Belecken der Umgebung

- Typisch: sogenannte autauskultatorische Haltung (Festliegen in Brustlage, mit dem Kopf auf dem Brustkorb)

- Speicheln

- Blindheit

- Aggressivität (in sehr seltenen Fällen)

Die anfänglichen Symptome sind nur Hinweise. Gewissheit bringt erst eine Untersuchung von Blut, Urin oder Milch. Die Messung der Ketonkörper im Urin kann sehr einfach und schnell vor Ort im Stall durchgeführt werden. Dabei wird die Anzahl der Ketonkörper im Harn, beziehungsweise stellvertretend die Acetessigsäure, gemessen.

Es gibt aber auch subklinische, „versteckte“ Ketosen. Diese können große Anteile der Herde (auch mal über die Hälfte der Tiere!) betreffen. Die Ursache ist dann im Fütterungsmanagement (auch suboptimale Silagen, Silierverluste, etc.) zu suchen und sollte zuerst optimiert werden. Falls die Problematik weiterhin besteht, ist die Zulage von Propylenglykol zur TMR der Frühlaktierenden zu empfehlen. „Versteckt“ bedeutet auch, dass das Problem nicht gleich offensichtlich ist. Hinweise geben eine niedrige Gesamtfutteraufnahme sowie eine Herdenmilchleistung, die hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ratsam ist es deshalb, alle Kühe in der Transition-Phase regelmäßig auf Ketonkörper zu überprüfen, damit sofort eingegriffen werden kann.

Unnötige Kosten durch Ketosen vermeiden

Leidet ein Tier an Ketose, bedeutet das hohe Kosten und Gewinneinbußen für Sie und Ihren Betrieb. Sie macht die Tiere nicht nur anfälliger für Euter- und Klauenerkrankungen und verschlechtert die Fruchtbarkeit, sondern reduziert auch die Milchleistung und kann zu einer höheren Remontierungsrate führen. Die finanziellen Schäden für den Betrieb können dabei massiv werden.

Wird das erkrankte Tier anschließend noch behandelt, muss zusätzlich noch mit Behandlungskosten für z.B. Glukose, mögliche Stoffwechselinfusionen, Propylenglykol- Mittel, Calcium-, Phosphor – Gaben gerechnet werden.

FarmCHAMPS wissen, dass die entstehenden Kosten für die Behandlung einer Ketose schnell mehrere hundert Euro pro Tier betragen können (600 € bis 1000 € pro Ketose und Kuh (7)) und die Hochrechnung auf die ganze Herde schnell beträchtliche wirtschaftliche Schäden nach sich ziehen kann.

Wie Sie Ketosen vermeiden

Das A und O der Ketose Vermeidung ist ein optimales Fütterungsmanagement und eine angepasste Rationsgestaltung für die Trockensteher und Frühlaktierenden. Gerade bei den Früh-Trockenstehern (6-8 bis 3 Wochen vor der Geburt) ist es essenziell, die Ration zurückzufahren und restriktiv zu füttern, ohne dabei das Gesamtvolumen zu stark zu reduzieren (3). Eine Überfütterung muss hier unbedingt vermieden werden, denn überkonditionierte Trockensteher haben später ein sehr viel höheres Ketose Risiko!

Gegen Ende der Trockenstehphase kommt die kritische Ketose-Zeit: Hier können Sie sich einen Plan für ein genaues Herden-Monitoring zurechtlegen. Für die Eckdaten sollten alle Trockensteher ca. ab der zweiten bis dritten Woche vor dem Geburtstermin und alle Tiere, die gerade frisch abgekalbt haben, im Auge behalten werden. Dieser Beobachtungszeitraum ist sehr wichtig, um herauszufinden, welche Tiere einen zusätzlichen Energieschub benötigen. Genau diese können dann bei Bedarf individuell mit hochwertigem und extra energiereichem Futter unterstützt werden, damit sie voller Kraft und bei bester Gesundheit durch die letzten Trächtigkeitswochen und die erste Zeit nach der Geburt kommen.

Den Risiko-Tieren sollten Sie rechtzeitig Propylen-Glykol geben, damit sie in Zeiten eines erhöhten Ketose Risikos mit wichtigen Nährstoffen und zusätzlicher Energie versorgt werden. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ketose auftritt, deutlich verringert.

Das Produkt DairySafe unseres Partners JOSERA ist ein Ergänzungsfuttermittel mit dem innovativen Wirkstoffpaket LSP (Leber-Schutz-Paket). Mit DairySafe schaffen Sie über die Ration hinweg eine leistungsfähigere Leber.

Hier mehr zum Produkt erfahren: