Abgeknickte Stängel, Bohrlöcher in Stängel und Kolben, Bohrspäne in den Blattachseln – das Schadbild des Maiszünslers ist unverkennbar. Der weltweit aktive Schädling breitet sich seit einigen Jahren zunehmend auch in Deutschland aus und führt zu regional sehr unterschiedlich hoch ausfallenden Ernteverlusten. Doch der Kampf ist nicht aussichtslos, denn der Maiszünsler lässt sich auf verschiedene Weisen bekämpfen!

Alles, was Sie zum Maiszünsler wissen müssen, finden Sie in diesem Ratgeber.

Steckbrief des Maiszünslers

- Der Maiszünsler Ostrinia nubilalis ist eine Schmetterlingsart und der bedeutendste Maisschädling überhaupt.

- Die Maiszünsler-Larven vernichten weltweit jährlich circa 4 % der gesamten Maisernte – das entspricht umgerechnet in etwa dem Ernährungsbedarf von 60 Millionen Menschen.

- Der Maiszünsler bevorzugt zwar eigentlich wärmere Klimazonen, doch bereits seit den siebziger Jahren verbreitet er sich auch kühlere Gebieten: seit 2005 sind in Süddeutschland nahezu alle Maisflächen befallen.

- Da der Maiszünsler prinzipiell in allen Regionen, die mittlere Lufttemperaturen von 15 °C in den Sommermonaten Mai bis Juli erreichen, einen kompletten Generationszyklus vollenden kann, ist eine weitere Ausbreitung in den Norden Deutschlands absehbar.

Lebensweise des Maiszünslers

Generationszyklen

Wie viele Generationszyklen die Maiszünsler-Population in einem Jahr vollenden kann, hängt vom Klima ab. In tropischen Regionen schaffen Maiszünsler bis zu sechs Generationen pro Jahr, in Südeuropa immerhin noch drei. In Deutschland konnte man anfangs von nur einer Generation ausgehen, doch seit einigen Jahren werden gerade in Süddeutschland und der Schweiz auch bivoltine Rassen beobachtet, die bereits jetzt zwei Generationszyklen pro Jahr durchlaufen. Wir beschäftigen uns hier jedoch zunächst nur mit der am häufigsten auftretenden, univoltinen Art.

Lebenszyklus

Der univoltine Lebenszyklus des Maiszünsler verteilt sich auf eine aktive Phase, im Sommer, und einer inaktiven Phase, über die Wintermonate.

Schadbild des Maiszünslers am Mais

Fraßverhalten der Maiszünsler-Larven

Das Schadbild des Maiszünslers ergibt sich aus dem Fraßverhalten der Larven: Die Larven schlüpfen in der Mitte des Maisstängels und fressen sich von dort aus im Inneren des Stängels zunächst nach oben und danach wieder nach unten durch den Mais. Durch die Schädigung des Stängels ist folglich die Wasser- und Nährstoffversorgung und damit die Entwicklung der gesamten Pflanze gestört und die Standfestigkeit stark beeinträchtigt. Da die Stängelknoten sehr hart sind, umgehen die Larven diese: Sie bohren sich oberhalb der Knoten ein Austritts- und unterhalb ein Eintrittsloch.

Die Kolben bleiben natürlich ebenfalls nicht verschont, wenn Eiablage und Maisblüte zeitlich zusammenpassen.

Schadbild

Die Schäden treten zunächst im oberen Teil des Stängels auf. Dieser kann durch die Destabilisierung des Stängelmarks abknicken und sich aufgrund der gestörten Nährstoffversorgung rot verfärben. Dies sind die ersten Anzeichen eines Maiszünsler-Befalls. Hier ist noch nicht mit schwerwiegenden Ernteeinbußen zu rechnen.

In den nächsten Wochen, in denen sich die Larven nach unten fressen, treten ober- und unterhalb der Stängelknoten Bohrlöcher auf, aus denen Kot und „Bohrspäne“ austreten. Diese sammeln sich oftmals in den darunterliegenden Blattachseln. Daraufhin werden auch die Kolben durchbohrt, was sie zumindest als Speisemais unbrauchbar macht.

Knicken die Maisstängel durch die Destabilisierung nun weiter unten ab, kommt es je nach Befallsintensität zu mehr oder weniger drastischen, aber meist noch überschaubaren Verlusten. Meist knicken auch bei starkem Befall, aber gutem Wetter, nur geringe Prozentsätze des Bestandes um.

Doch die betroffenen Felder sind in ihrer Gesamtheit nun deutlich weniger robust und standfest: Bei schwerem Regen oder Sturm knicken die instabilen Maisstängel nun in großer Zahl um. Daraufhin sind die Ernteausfälle besonders schwerwiegend.

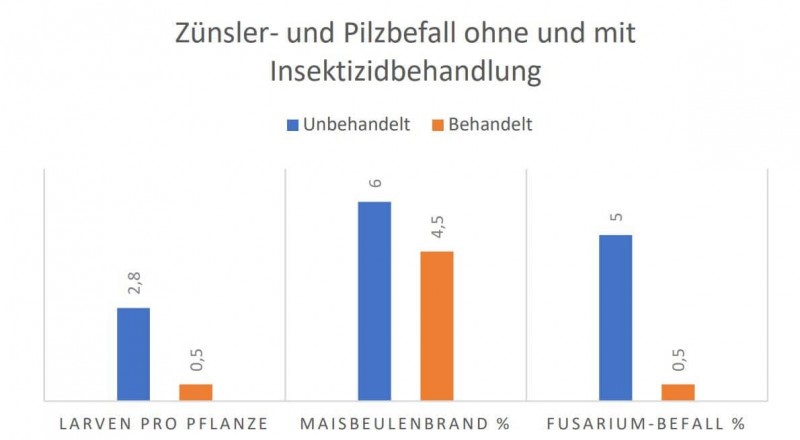

Maiszünslerschaden als Wegbereiter für einen Pilz-Befall

Die in ihrer Abwehrkraft geschwächten Maispflanzen sind aufgrund der durchbohrten Stängel und Kolben einem Befall durch Pilze nahezu schutzlos ausgeliefert – besonders Fusarium-Arten befallen den geschwächten Maisbestand . Aber auch der Maisbeulenbrand (Ustilago maydis) oder Kolben- und Stängelfäule (Fusarium- und Trichoderma-Arten sowie Microdochium bolleyi) haben nun erleichterten Zugang zu den Maispflanzen.

Ein Pilzbefall führt zu zusätzlichen Ernteverlusten, welche je nach Pilzart unterschiedlich hoch ausfallen. Doch entscheidend ist hier: Viele Fusarien-Arten bilden Mykotoxine (Pilzgifte) - und machen damit den Bestand auch als Tierfutter ungeeignet.

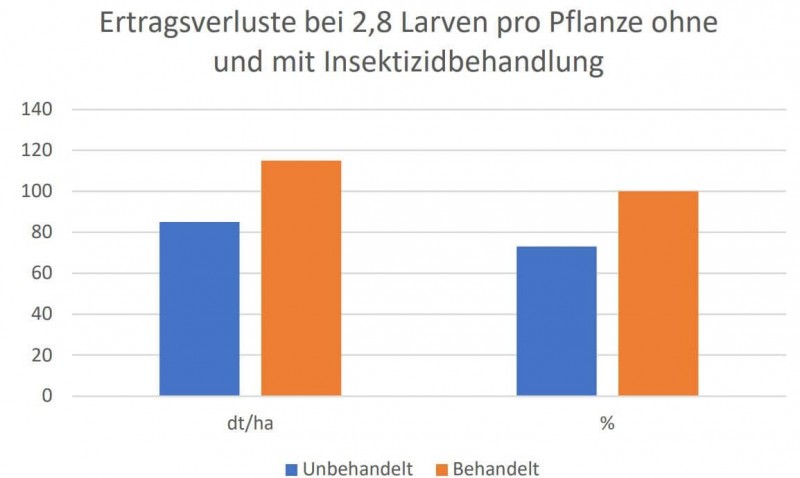

Ernteverlustkalkulation

Zur groben Schätzung kann pro Maiszünsler-Raupe pro Pflanze mit bis zu 10 % Ertragsverlust im langjährigen Mittel gerechnet werden – bei zwei bis drei Raupen pro Pflanze also mit etwa 10-30 %.

Bekämpfungsmöglichkeiten von Maiszünslern

Allgemein gilt:

Da die erwachsenen Maiszünsler fliegen können, sind diese sehr mobil. Eine Bekämpfung der Maiszünsler auf nur einem Feld, das von anderen befallenen Gebieten umgeben ist, ist somit nicht besonders erfolgsversprechend. Von entscheidender Bedeutung ist also das Ausarbeiten einer gemeinsamen, flächendeckenden Bekämpfungsstrategie. Der nächste Punkt zur Findung einer geeigneten Maßnahme, ist die Feststellung der Befallsintensität. Zuletzt ist der Zeitpunkt der Bekämpfung – denn dieser ist je nach Methode unterschiedlich - entscheidend für den Erfolg. Um beispielsweise den Beginn der Flugphase zu detektieren, eigenen sich Licht- oder Pheromonfallen.

Zur Bekämpfung des Maiszünslers stehen mechanische, biologische und chemische Strategien zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie du eine ausführliche Beschreibung sowie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode.

Mechanisch durch Mulchen, Schlegeln, Einarbeiten, Aufspleißen

Da die Maiszünsler-Larven sich zum Überwintern in den noch stehenden Stoppelresten verschanzen, um so weiterhin Nahrung zu haben und von Wind und Wetter geschützt zu sein, ist eine wirksame Bekämpfungsmöglichkeit das sorgfältige und vollständige (!) Aufbrechen und Einarbeiten der Stoppelreste. Dadurch verrotten die Stängel schneller und die Larven besteht keine Überwinterungsmöglichkeit mehr. Dadurch kann zwar die aktuelle Ernte nicht mehr gerettet werden, doch im nächsten Mai werden deutlich weniger Falter schlüpfen. Diese Methode muss aber natürlich flächendeckend in der gesamten Region durchgeführt werden, sonst wandern die Maiszünsler im nächsten Jahr erneut von den benachbarten Feldern ein.

Ziel: Den Zünslerlarven die Überwinterungsmöglichkeit nehmen

Die Krux an dieser Methode ist der Einsatz effektiver Maschinen, die ausschließlich beschädigte Maisstoppeln auf dem Feld zurücklassen.

Zeitpunkt: Möglichst früh im Jahr, d. h., den Erntezeitpunkt möglichst früh ansetzen und baldmöglichst nacharbeiten

Der erste Schritt: Je früher und je tiefer geschnitten wird, desto mehr Zünslerlarven werden abgetragen, da sie noch nicht im Wurzelballen angekommen sind. Dennoch werden hier nie alle Larven erfasst, dafür wäre ein so tiefer Schnitt nötig, dass dies zu einer nicht tolerierbaren Qualitätsminderung des Ernteguts führen würde. Zudem werden Körnermais und Corn-Cob-Mix-Bestände meist so spät geerntet, dass sich kaum noch Larven im Stängel befinden. Hier muss der Nachbearbeitung also besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Der zweite Schritt: Aufbrechen und Einarbeiten der noch verbliebenen Stoppeln. Hier ist Gewissenhaftigkeit gefragt.

Ist der Befall gering, kann eventuell auf vorhandene Maschinen zurückgegriffen werden. Scheiben- und Kreiseleggen oder Fräsen, arbeiten die Maisstoppeln zwar unter, was die Rotte verbessert, doch bleiben die Stoppeln dabei meist intakt und bieten den Larven weiterhin eine Überwinterungsmöglichkeit. Die Wirkung ist damit vergleichsweise mäßig. Ausnahme: Wird besonders tief eingearbeitet (mindestens 25cm!) kann mit einem gewissen Erfolg gerechnet werden, denn obwohl die Larven noch überwintern können, haben die frisch geschlüpften Falter es deutlich schwerer, das Erdreich im nächsten Sommer zu verlassen.

Spätestens ab mittlerer Befallsintensität ist dies allerdings nicht mehr ausreichend. Dann muss auf Spezialgerätschaften zurückgegriffen werden. Walzen (Cambrige-, Messer-, Prismenwalzen) zerdrücken die Maisstoppeln und erzielen somit schon bessere Erfolge als das bloße Unterarbeiten. Noch effektiver ist allerdings das Mulchen.

Mit Gegenschneiden ausgestattete Sichelmulcher liefern einen hervorragenden Zerkleinerungsgrad und beschleunigen die Rotte massiv, ebenso wie Schlegelmulcher mit Hammerlschlegeln und Gegenschneiden. Letztere arbeiten darüber hinaus noch bodennäher. Wichtig: Abgenutzte Schlegel sollten ausgetauscht werden, um eine bestmögliche Bearbeitung zu gewährleisten.

Bei beiden Systemen bleiben jedoch die Stoppeln in den Fahrspuren der Erntegerätschaften zurück, die bei der Zerkleinerung nicht erfasst werden können und den Zünslern weiterhin einen Unterschlupf bieten. Wer dieses Problem umgehen will, kann auf Unterflurmulcher zurückgreifen – sie werden unter dem Maisgebiss montiert und haben zwei große Vorteile: Alle Stoppeln werden erfasst und es ist außerdem kein zusätzlicher Arbeitsgang erforderlich. Auch Stoppelschlitzer eigenen sich hierbei und können dank Frontanbau mit der Bodenbearbeitung kombiniert werden.

Biologisch mit Trichogramma oder BT

Eine weitere, sehr effektive Bekämpfungsmöglichkeit sich die natürlichen Feinde des Maiszünslers : Die Trichogramma-Schlupfwespe und das Bodenbakterium Bacillus thuringiensis tragen zur biologischen Regulierung der Maiszünslerpopulation bei.

Trichogramma brassicae

Die Bekämpfung des Maiszünslers mittels Ausbringung von Trichogramma-Schlupfwespenpuppen erfordert im Prinzip keine technischen Hilfsmittel und ist sehr umweltverträglich. Lediglich der Ausbringungszeitpunkt muss optimal gewählt werden.

Die Schlupfwespe legt ihre Eier in das Gelege des Maiszünslers, woraufhin sich die schlüpfenden Wespenlarven von den Zünslereiern ernähren. Sobald sie flugfähig sind, machen sich die Wespen der neuen Generation wieder auf die Suche nach neuen Zünslergelegen, in die sie die nächsten Eier ablegen können. Sie zerstören dadurch bei optimalem Ausbringungszeitpunkt 70-90 % der Zünslergelege und dämmen damit den Befallsdruck enorm, ohne jedoch Nützlingen zu schaden. Im langjährigen Mittel kann mit einer Reduzierung des Befalls um gute 50 % gerechnet werden. Bei mittleren Befallsintensitäten genügt dies meist, um Ernteausfälle zu vermeiden.

Zeitpunkt: Einmal zum Flugbeginn des Maiszünslers und ein zweites Mal etwa 8-10 Tage später.

Der Flugbeginn der Zünsler-Weibchen kann mit Pheromon- oder Lichtfallen überwacht werden. Wichtig ist zudem, eine Ausbringung unmittelbar vor starken Regenfällen und Unwettern zu vermeiden, da dies die Wespen massiv beeinträchtigt.

Die Ausbringung der Wespenpuppen erfolgt entweder per Hand, mit Karten oder in größeren Beständen, per Drohne, wobei hier die Wespenpuppen in Kapseln oder Kugeln verpackt werden.

Übrigens: Manche Gemeinden/Kreise/Länder unterstützen die Bekämpfung des Maiszünslers mittels Trichogramma-Wespen finanziell.

Exkurs: Verwirrmethode

In Frankreich kommt zudem eine andere biologische Bekämpfungsmethode zum Einsatz, welche sich gut mit dem Einsatz der Trichogramma-Wespen kombinieren lässt: Die sogenannte Verwirrmethode. Dabei werden Pheromone, also Duft- bzw. Lockstoffe eingesetzt, die die Maiszünslerfalter derartig „verwirren“, dass sich Männchen und Weibchen nicht mehr finden und daher keine befruchteten Gelege zustande bringen können.

Bacillus thuringiensis

Eine andere biologische Bekämpfungsmöglichkeit ist der Einsatz des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis in Form eines Spritzmittels. Es wirkt gegen die Raupen des Maiszünslers und der Einsatz unterliegt daher denselben Voraussetzungen wie der Einsatz chemischer Insektizide (siehe dazu weiter unten). Im Gegensatz zu diesen beeinträchtigt es aber die Nützlinge nach aktuellem Forschungsstand nicht. Ein Bekämpfungserfolg von über 30 % ist trotz des vergleichsweise hohen Aufwands nicht zu erwarten.

Chemisch mit Insektiziden

Auch die Behandlung des Maisbestandes mit Insektiziden, vorrangig synthetische Pyrethroide, erbringt gute Erfolge gegen den Maiszünslerbefall. Allerdings ist der Einsatz nicht unproblematisch.

Zum einen besteht das Argument der Umweltverträglichkeit – denn auch Nützlinge überleben den Einsatz dieser Insektizide nicht. Das kann im Folgejahr beispielsweise durch den Verlust von Marienkäfern und Florfliegenlarven zu einem extremen Blattlausbefall führen. Doch es gibt noch weitere Hürden:

Zeitpunkt: Zum Flughöhepunkt der Maiszünslerfalter bzw. zum Schlupf der Larven

Der richtige Zeitpunkt spielt auch hier eine essenzielle Rolle. Die synthetischen Pyrethroide wirken gegen die Larven des Maiszünslers. Sind die Falter der letzten Generation noch nicht geschlüpft, wird Wirkdauer des Präparats verschenkt, aber haben sich die geschlüpften Larven bereits in den Stängel eingebohrt, bleibt der Behandlungserfolg aus. Wird der optimale Zeitpunkt getroffen, so kann im langjährigen Mittel aber mit einem Wirkungsgrad von etwa 75 % gerechnet werden.

Ein weiteres Problem entsteht bei dem Technikeinsatz: Zum geeigneten Bekämpfungszeitpunkt ist der Mais bereits so hoch, dass das Insektizid nicht mehr verlustfrei ausgefahren werden kann. Um die Verluste zu minimieren, ist der Einsatz eines Stelzen-, Portal- oder Hochradschleppers erforderlich. Tipp: am wenigsten Verluste sind zu erwarten, wenn in den späten Abendstunden gefahren wird – dann ist der Mais elastischer und kann der mechanischen Belastung besser standhalten.

In Deutschland haben die Wirkstoffe Deltamethrin, Chlorantraniliprol, Cyantraniliprol und Acetamiprid eine Zulassung für die Maiszünsler-Bekämpfung. Für den Öko-Anbau ist derzeit außerdem ein Präparat mit dem Wirkstoff Spinosad zugelassen.